15日,國家文物局發布第四次全國文物普查重要成果,考古人員日前在青海省瑪多縣扎陵湖鄉卓讓村發現一處重要石刻。經審慎研究,認定該石刻為秦代石刻,定名為“尕日塘秦刻石”。

刻石究竟記載了什么內容?為什么能夠保存至今?

刻石記載了什么內容?

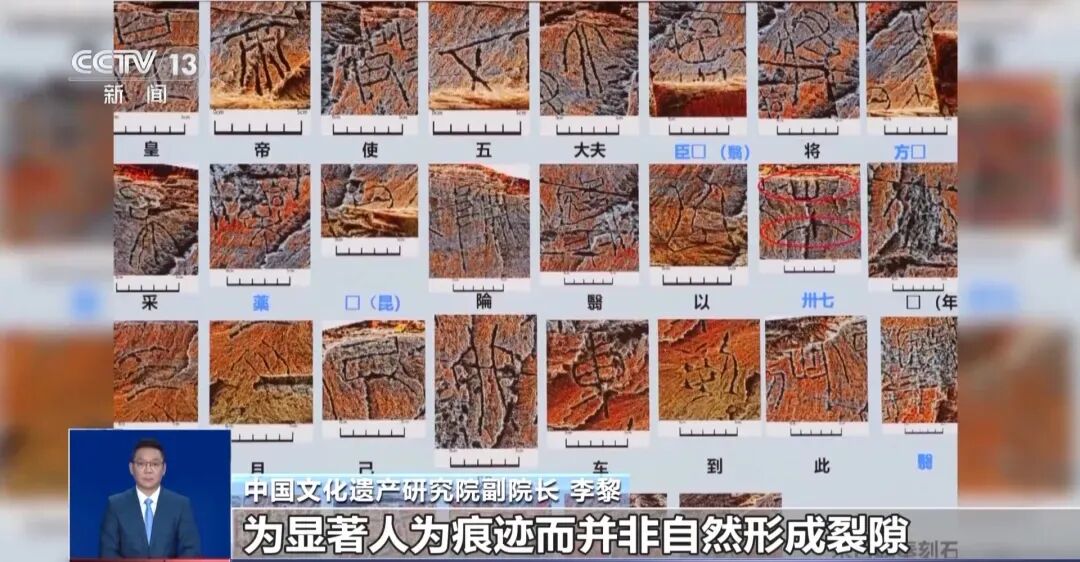

據介紹,刻石全文共12行36字,外加合文1字,共37字,保存較完整的文字信息為“皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里”。

其中,皇帝、使、五大夫、臣、方、采藥,以及年月日等文字信息清晰可辨,小方框代表的是缺失或尚無法識別的字。

北京大學中文系教授李零介紹,簡單翻譯就是,秦始皇派五大夫翳率方技家去昆侖采藥,翳乘坐秦始皇三十七年三月己卯日的車到達這里,翳計算來程約二百五十里。

歷經2000多年

它為何能保存至今?

“尕日塘秦刻石”整體保存基本完好,文字多數清晰可辨。歷經2000多年,它為何能保存至今?

專家介紹,經實驗室分析,刻石巖性為石英砂巖,屬高磨蝕性巖石,耐磨性高、抗風化能力強。為其長久保存提供了必要條件,是刻石歷經兩千余年自然風化尚能保存至今的關鍵因素。

另外,刻石面向東南,背山面水,遭受風蝕和光照高溫輻射影響相對較弱,利于長久保存。

如何對刻石文字進行精準識別?

中國文化遺產研究院的專家團隊采用高精度信息增強技術,在沒有任何接觸和損害的前提下,進行數字化采集,提取出清晰的文物本體的原始圖像、紋飾以及文字信息。通過對采集數據的分析、處理、應用,可將圖像清晰度提高 40%—90%。

刻石文字從右至左、縱行排列,每行2到4字不等,具有顯著的“因形布字”特點,文字風格統一,屬典型秦篆。通過微痕識別,刻石文字中幾處不確定的缺字,也有了進一步的推斷。

中國文化遺產研究院副院長李黎介紹:

“臣”字之后有殘筆,應即下文“翳”字;

“藥”原文做“樂”字,此字未見“艸”頭;

“一百五十里”經分析信息增強處理后的筆畫,“一”字的右上角殘存一短橫刻痕,為顯著人為痕跡而非自然形成裂隙,左上角受風化影響發生剝落。

專家認定,“尕日塘秦刻石”是我國目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,矗立河源,補史之缺,意義重大,具有重要的歷史、藝術和科學價值。