夏日的廉江鄉村,一面面白墻正被畫筆悄然喚醒。今年6月,廉江決定在全市實施“綴美行動”,通過發揮嶺南師范學院和廣東外語藝術職業學院兩所共建高校所能,聯動全市中小學美術教師力量,以“綴美”環境為目標,通過墻繪、園林設計等形式,為煙塘村、平城村、江頭村等49個村落精心“梳妝”。

精美墻繪提升鄉村顏值。

精美墻繪提升鄉村顏值。

這場行動既著力打造示范樣板,更致力于探索可持續、可復制的鎮村風貌提升“廉江模式”。幾百幅畫作串聯起農耕記憶、產業特色與鄉土溫情,不僅讓鄉村顏值顯著提升,更讓藝術融入尋常生活,催生出“全民綴美共守護”的嶄新圖景。

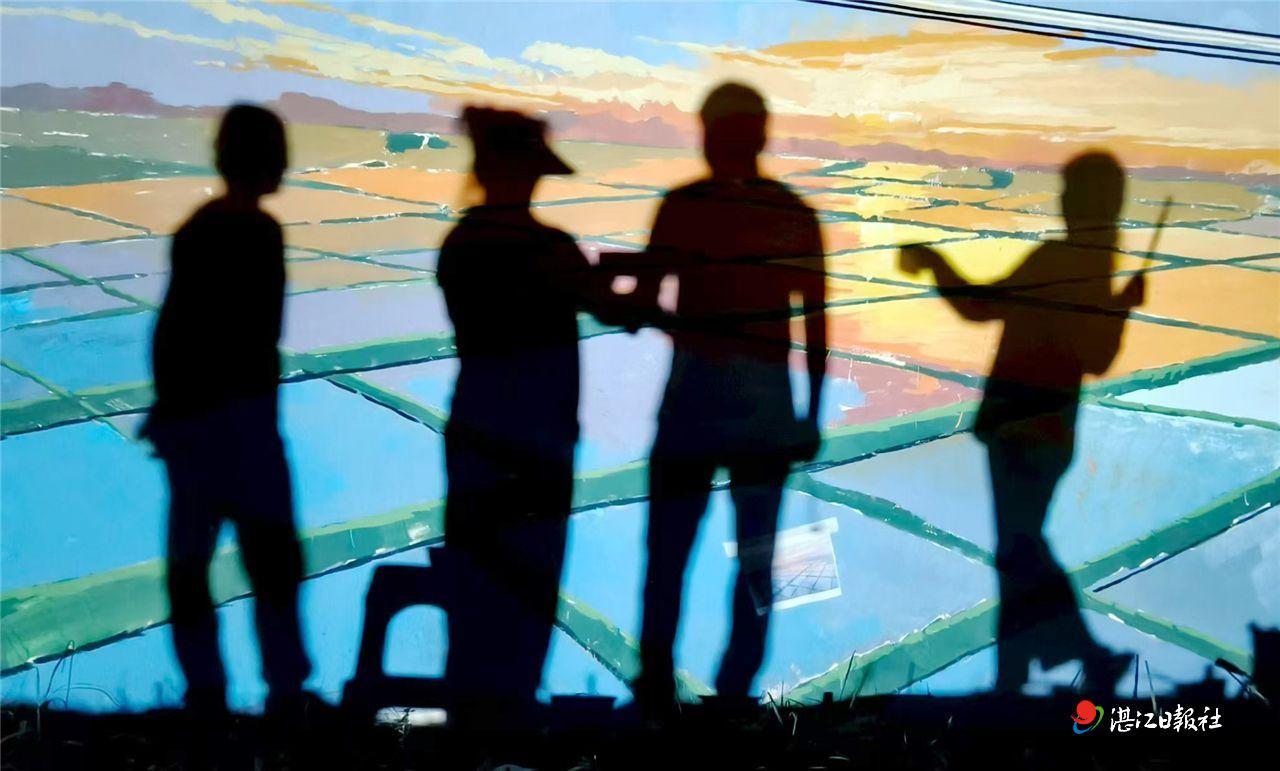

市民與墻繪合影。

市民與墻繪合影。

本土元素入畫來:

“綴美”里的鄉村記憶

煙塘村的水塔上,24個節氣正借由畫筆“活”了起來。立春的燕子銜泥、清明的耕牛犁田、雨水的荷葉初綻……廉江市第二中學團委書記廖潮猛帶領團隊,將農耕智慧與物候特征巧妙繪于水塔之上,讓原本單調的水利設施搖身變為“農耕智慧博物館”。

每幅畫作的靈感,始終深深扎根于腳下的土地。煙塘村曾以煙草種植聞名,《煙草晾曬》便將這段歷史定格:金黃的煙葉在竹架上舒展,村民翻曬的身影透著專注,筆觸間滿是對鄉土的敬意。平城村的3D墻繪《金雞稻豐田》更顯巧思,一只“破壁而出”的公雞立于墻頭,觀者仿佛能透過墻面望見背后的金黃稻田,鄉土氣息中藏著靈動的創意。

步入新民鎮黎村,羅州街道中心學校的教師將墻后綠樹繪于墻面,宛如為墻體裝上“透視眼”。左側拱門映出鄉間景致,右側小賣鋪盡顯生活氣息,皆生動還原了鄉村日常。營仔鎮位于廉江西部沿海,憑借九洲江邊4萬畝肥沃土壤,每年均有大量糧食豐收,因此營仔鎮也被稱為湛江“第二糧倉”。“這也成為了師生創作的靈感。我們以鄉村特色產業、鄉村生活為素材,在營仔鎮制作70余幅墻繪,成為鄉村新景。”嶺南師范學院突擊隊成員介紹道。

在營仔鎮,廉江一中的創作團隊將濱海人家的勞作場景揮灑在墻面上,栩栩如生的漁耕畫卷正迎著海風舒展。各地畫師循著當地的產業特色落筆,青平鎮的紅橙、石嶺鎮的龍眼、良垌鎮的荔枝……都成為鄉村的“立體名片”。“靈感就藏在田埂上、屋檐下,村民的生活點滴,都是最好的創作素材。”隊員的話,道出了所有創作者的共識。

在高橋鎮大沖村,廉江市第五中學創作的“孩童爬窗摘果”墻畫圖暖意融融:窗沿梯子旁,女孩伸手摘紅橙,男孩背著竹筐攀爬。溫和的色彩定格下鄉村的溫馨瞬間,引得村民紛紛駐足,喚起童年爬樹摘果的美好回憶。

一頭大黑牛仿佛從畫中“躍出”。

一頭大黑牛仿佛從畫中“躍出”。

烈日下的堅守:

畫筆與鄉心的雙向奔赴

七月的廉江,正午墻面溫度超過40℃。師生們趴在滾燙的墻面上創作,汗水順著臉頰滴入顏料盤,暈開彩色的“印記”。這份堅守,村民們看在眼里,記在心上。

“老師們太拼了!”煙塘村村民每天都會繞到畫師們的創作點看看,時不時提來自家種的龍眼、切好的西瓜、熬制的涼茶。村里的孩子們更是成了“小幫手”,圍著老師們,學著他們的樣子給墻繪填色,稚嫩的筆觸雖不熟練,卻為畫面添了幾分童真。“有個孩子畫完后說‘長大了也要給村子畫畫’,聽得我們心里暖暖的。”羅州街道中心學校教師戴慶標笑著說。

驅車進入石頸鎮大壩村,民房舊墻上,一頭大黑牛仿佛從畫中“躍出”。3D立體手法將墻對面的藍天白云、青綠草地與遠山景致,生動地再現于眼前。“綴美行動”帶來的,不只是視覺的改變。吉水鎮江頭村的3D墻繪成了孩子們的新樂園,他們圍著“拍照打卡點”嬉戲,仿佛與畫里的小人兒玩成一片。

“現在這些富有創意的墻繪既點綴了鄉村風貌,也成為村民、孩童的游玩點,透過墻繪的‘鏡頭’,可以一覽江頭村作為九洲江上游村落的風貌。”共青團吉水鎮委員會書記文思介紹道。作為“雙百行動”駐點高校,廣外藝師生團隊在6月底就到廉江實地開展調研,評估墻面質量以及設計畫作,越來越多美麗墻繪點亮吉水鎮村景,成為廣東省外語藝術職業學院助力廉江“百千萬工程”的見證。

從送涼茶到搭梯子,從圍觀學習到主動聊畫,村民與畫師的距離越拉越近。據隊員回憶,在營仔鎮蛇圍村作畫時,一位在外經商的村民看到畫中熟悉的稻田,當即買來降暑物資,“他說‘這畫讓我想家了’,獲得了村民情感的認同,那一刻覺得所有辛苦都值了。”

高校的“畫手”與墻繪合影。

高校的“畫手”與墻繪合影。

從“要我美”到“我要美”:

全民綴美的生動實踐

“我家后墻空著,能來畫畫嗎?”最近,石頸鎮平城村黨支部書記龍潤柏常接到這樣的電話。從最初的“干部干、村民看”,到如今村民主動“求畫”,“綴美行動”成了撬動鄉村風貌提升的“金鑰匙”。

在良垌鎮,荔枝墻繪讓返鄉青年忍不住拍照發朋友圈:“家鄉變美了,想回去看看”;在石嶺鎮,龍眼樹下孩童與貓咪的墻繪,讓村民自覺做起了“守護者”——“可不能讓孩子在墻上亂涂”。“墻上的畫面正是平日里村里的場景,夜晚村民們來這里吃菠蘿,享受天倫之樂。”吉水鎮白石村村民勞德萍表示,現在鄉村環境好了,生活得更舒適了。

“以前的鄉村風貌提升工作可能是干部‘追著’村民開展,現在的美麗墻繪讓村民主動說‘來我家畫畫吧’‘要好好維護這么美的墻畫’。”站在3D牛耕圖前,龍潤柏感慨道。

這份轉變的背后,是多方力量的協同。廉江市各中小學美術教師積極參與,嶺南師范學院7支服務隊完成80余幅畫作、1300余平方米彩繪,廣東省外語藝術職業學院團隊12天完成近1000平方米創作,鄉賢們則主動協調場地、提供物資。

如今的廉江鄉村,“綴美行動”早已超越了單純的裝飾意義。吉水鎮江頭村的3D畫作成了備受追捧的“網紅打卡點”,城南街道酒房村的哪吒墻繪則變身為傳遞文脈的“文化傳聲筒”等。截至目前,這場“綴美行動”已覆蓋21個鎮(街)、49個行政村、302個自然村,完成634幅作品,墻繪總面積達18945.92平方米。從單點煥彩到串線成景、連片拓展,“綴美”的漣漪正不斷向外延伸。

畫筆仍在舞動,色彩繼續蔓延。在廉江的田埂與屋檐間,藝術與鄉土的碰撞,正繪就“百千萬工程”最生動的注腳——這里的美,不只在墻上,更在每個人的心里。

未經授權不得轉載