在廉江市石城鎮大塘村村口,8位革命戰士的塑像巍然屹立——一位戰士吹響沖鋒號,其余戰士向敵沖鋒;進村道路的墻繪記錄著揮舞紅旗高舉鋼槍慶祝勝利的瞬間。這些場景仿佛向來訪者訴說:烽火曾照亮這片土地。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。近日,記者走進大塘村,觸摸這片紅色熱土的滾燙記憶。

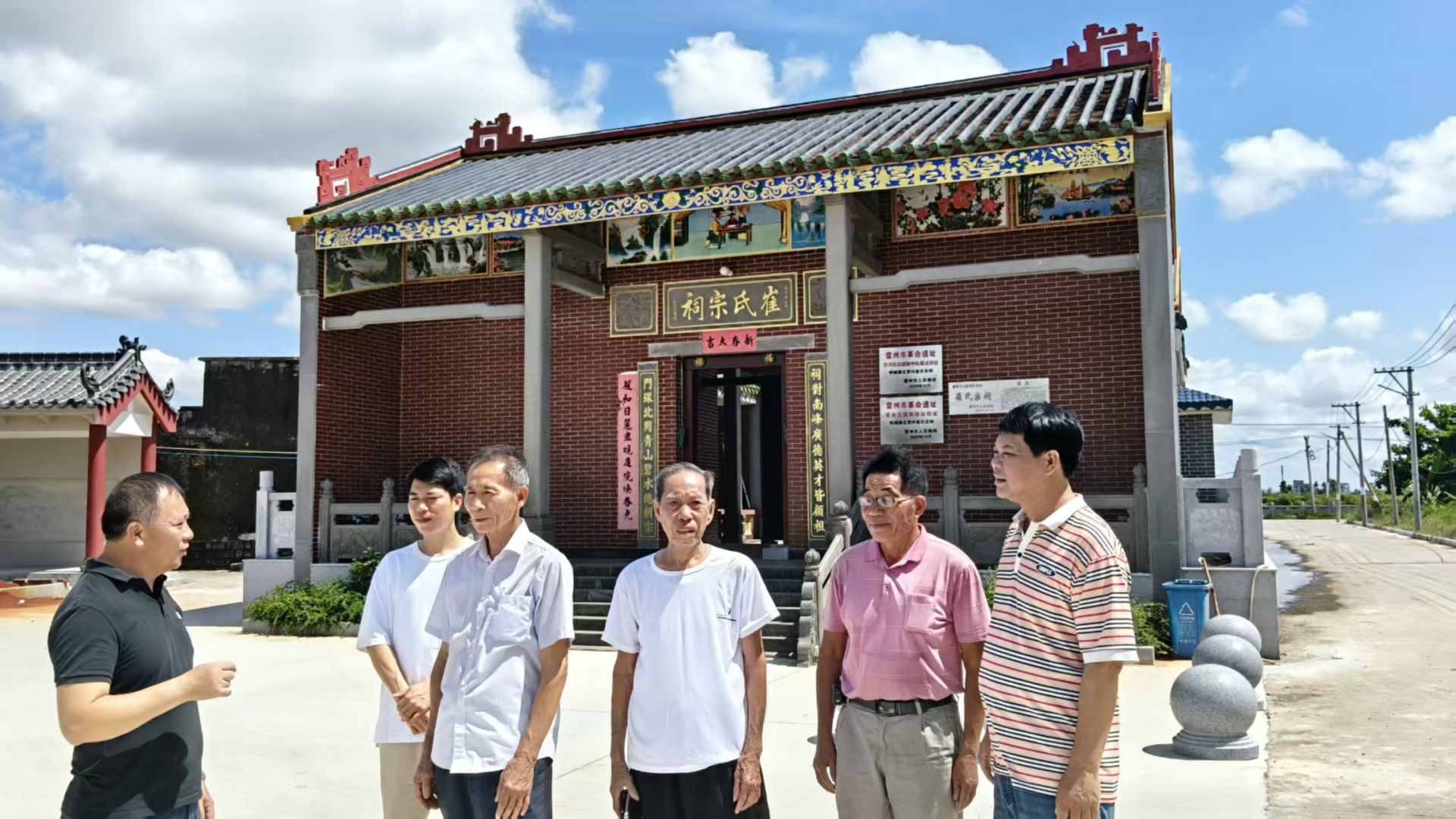

大塘村的宗景公祠,便是大塘抗日聯防區暨化吳工委、化吳中心縣委舊址。

大塘村宗景公祠。

大塘村宗景公祠。

烽火中開辟抗日根據地

1944年,日軍占領遂溪、廉江一帶,廉東南已成為敵后和半敵后地區。中共化(縣)吳(川)組織領導人陳醒亞、陳炯東、鄒貞業等以大塘為中心,在化廉吳邊境發動群眾,建立各種群眾抗日組織。

1945年5月,中共化縣組織根據中共南路特委的統一部署,在該村宗景公祠召開大塘區軍民代表大會,成立大塘抗日聯防區委員會,選舉鄒貞業為主任,鄒培芝、鐘其鑒為副主任,鐘其芳為軍事顧問,下設宣傳、財糧、生產、武裝等委員。聯防區按地理位置分四片管理,各片設隊長、副隊長若干人,具體指導各村工作。這是化縣黨組織領導下的抗日民主政權,管轄地區包括廉東南及化南地區的200多個村莊,面積250平方公里,人口3萬人,與廉江新塘抗日聯防區連成一片,成為南路地區重要的革命根據地。

從1948年7月至1949年底,在宗景公祠舉辦了10多期黨員骨干和干部培訓班,為黨組織和部隊培養了大批優秀干部。大塘村于1958年被廣東省人民政府列為“抗日根據地老區村”。宗景公祠于1981年11月被廉江縣人民政府公布為廉江縣文物保護單位“大塘抗日聯防區舊址”,2013年11月被中共湛江市委黨史研究室命名為“湛江市中共黨史教育基地”。

奏響抗日熱血壯歌

大塘抗日聯防區成立后,提出“組織起來,武裝起來,保衛家鄉”的口號,著手開展稅收、交通、情報和發動群眾參軍等工作,共籌集了150多支長短槍,發動了400多名青壯年參加聯防隊,出現了母送子、妻送郎的動人場面,發展壯大了抗日武裝隊伍。

聯防隊白天生產和訓練,晚上巡邏放哨,村與村互相聯系,前哨發現敵人即吹響螺角,一級級相傳,區內村村獲悉敵情后準備作戰。1945年6月中旬,駐廉城日偽軍一個大隊進犯大塘抗日聯防區,南路人民抗日解放軍第四團在民兵的配合下,于荷木坑村附近的山頭上伏擊日偽軍,傷敵2人,日偽軍逃回廉城。幾天后,駐黃泥地據點的日偽軍一個大隊再犯大塘村,被抗日軍民分割包圍打擊,后丟下尸體分路逃回黃泥地和廉城。大塘抗日聯防區軍民同仇敵愾,狠狠打擊了廉化吳地區日偽軍的囂張氣焰,鼓舞了聯防區人民的革命斗志。

宗景公祠的碑志刻著一個沉重的數字:以大塘為中心的廉東南軍民,在革命戰爭年代先后有270多名烈士捐軀。村外一片靜默的桉樹林間,5名烈士在此長眠。這是石城鎮人民政府于1989年建立的革命烈士之墓,其中安葬著肖兆仔烈士。

肖兆仔烈士的侄子肖國光向我們講述跨越三代的精神傳承。“父輩四兄弟都投身革命。”他回憶道,父親肖應榮雖極少提及叔父的英勇事跡,卻將革命的信念化作家訓:做人要正直,不能作惡害人。每年清明,父親帶領全家祭掃肖兆仔墓。如今父輩雖逝,年輕一代遠赴他鄉務工,但清明節歸鄉祭掃緬懷先烈的傳統從未中斷。

大塘村村口,戰士塑像巍然屹立。

大塘村村口,戰士塑像巍然屹立。

革命事跡激勵后人

退休村干部肖境仙輕撫宗景公祠修繕一新的梁柱,向記者介紹,“2011年重修那會兒,家家戶戶都搶著出力出錢。”這座承載烽火記憶的公祠,如今煥然一新。

中共廉江市委黨史研究室在宗景公祠內布展史料。8米長的展墻之上,歷史脈絡清晰鋪展。大門左側,廉江、化州兩地政府聯合署名的舊址碑志,讓來訪者肅然起敬。

十位村民自發組成義務維護隊,利用農閑對宗景公祠進行衛生保潔和維修。如今的宗景公祠已深度融入了鄉村生活,全天候向村民開放。

肖日章自2012年開始擔任宗景公祠的講解員,為慕名而來的學生、干部和訪客講述這片土地上的抗戰硝煙。“講述這段抗戰歷史,就是想讓大家明白,今天的好日子來之不易。”

12歲的小學生肖穎強在學校的組織下參觀宗景公祠,透過宗景公祠內展示的照片以及講解員的講述,觸摸到了80年前先輩們無畏犧牲的歷史。“今天的生活,是他們用命換來的!”革命先烈們的故事激勵著肖穎強。

振興路上號角嘹亮

在“百千萬工程”推動下,大塘村以紅色基因為引擎,開啟鄉村振興新征程。村干部將紅色精神深度融入鄉村治理,廣泛動員群眾、鄉賢及社會各界,移風易俗、耕地保護等工作有序推進。

作為廉江風貌管控提升示范帶,近年來大塘村發生了巨變:硬化的新村道蜿蜒其中;新路燈與涼亭點綴其間;公廁整潔衛生,村規民約四章三十條上墻;“黨員護綠隊”守護的鄉村綠化工程,讓生態文明成果惠及村民。

在村委會與返鄉企業家的帶動下,石榴、火龍果、荔枝等特色種植產業蓬勃發展,村民們的錢包鼓了起來。深圳市廉江石城商會執行會長肖慶輝,作為大塘村掛點幫扶企業的負責人之一,他不僅為大塘村提供就業崗位,更傾力支持教育事業。如今,越來越多的鄉賢投身家鄉建設。

當年沖鋒的號角,如今正化作鄉村振興路上的時代強音。

未經授權不得轉載