到紹興,走在充滿古色古香氣息的石板路上,讓人心馳神往,最想做的事不是吃著茴香豆喝著黃酒,而是去參觀徐渭的故居“青藤書屋”。

沿著青石板鋪就的路面,走進一條幽靜古樸的小巷。每一塊磚,似乎都在訴說悠遠的往事。小巷深深處,有一座簡樸低調卻又不失優雅的書屋,正是徐渭出生兼早期居住之所“青藤書屋”。

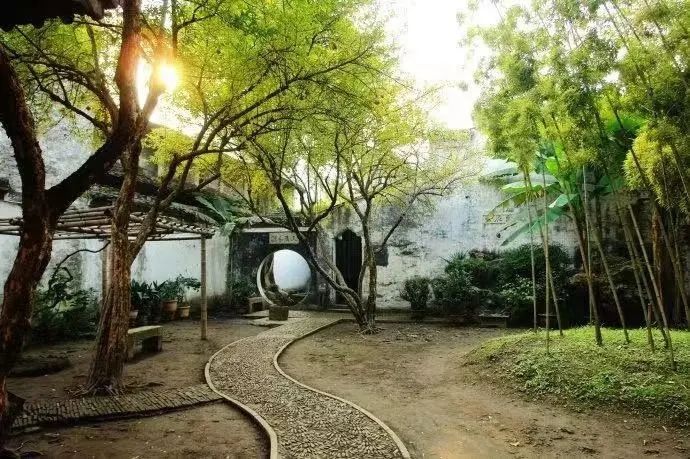

走進門內,一個小小庭院里,只見一條蜿蜒曲折的卵石小路,院中數竿疏竹,迎風搖曳;兩棵石榴,紅花綴滿枝頭;幾株芭蕉,葉子寬大青翠;一個葡萄架上,藤葉相纏。卵石小路的盡頭,就是徐渭的書屋了。

站在書屋南面的木制漆面花格窗前,臨窗一望,窗外,有一個小天井,極盡簡約之美。小天井里,有一個十尺見方的小池,這就是所謂的“天池”。據說天池里的水從不干涸也從不漫溢。池邊的后墻處,有一株從石峰中盤亙而起的青藤,藤干粗如手臂,枝干交錯,順著墻壁攀緣,青藤的頂部,葉茂如蓋,像一把巨傘,灑下濃蔭。青藤又像一條昂首騰飛的巨龍,躍向四方,躍向天際。據說徐渭喜愛青藤,故把書屋取名“青藤書屋”,并以“青藤老人”“青藤道士”為自己的別號。徐渭當年曾親手種植過一株青藤,“本枝蟠屈,大如虬龍”,后青藤曾遭雷擊被一劈為二,再到后來,被人所毀。現今我們看到的青藤,是后人所栽。

徐渭是“明代三大才子”之一,在他的頭上,有諸多頭銜:他是著名的詩人、畫家、書法家、戲曲家、文學家、軍事家……他是名副其實的才情奇絕的人。他讓鄭板橋自稱是“青藤門下走狗”,讓齊白石“恨不生三百年前,為青藤磨墨理紙”。

徐渭的一生很苦,有人總結說他是“一生坎坷,二兄早亡,三次結婚,四處幫閑,五車學富,六親皆散,七年牢獄,八試不中,九番自殺,實(十)堪嗟嘆”。徐渭也說自己很苦,“天下事苦無盡頭,到苦處休言苦極”。

關于他的詩,明代文學家袁宏道的評價最為貼切到位,“其為詩如嗔如笑,如水鳴峽,如鐘如土,如寡婦之夜哭,如羈人之寒起。當其放意,平疇千里,偶而幽峭,鬼語秋墳”。他的戲曲,被袁宏道稱為“有明第一曲”。湯顯祖稱之為“詞場飛將”。徐渭的書法,超群出格,狂怪放肆。他的草書,其點劃線條如疾風驟雨,像是有一種魔力,將你的眼神緊緊地牽住,讓人跌進其光怪陸離的線的迷宮中欲出不能又欲罷不能。他的草書里充滿了激憤的反抗情緒,如“飛鳥出林,驚蛇入草”。

徐渭的藝術創作,影響最大的是繪畫。徐渭的繪畫,是開創了中國繪畫的一大革命。他的畫,真正做到了神對形的突破,心對法的突破。其繪畫作品的魅力所在,體現于融詩文、書法、繪畫于一體的審美情趣。他的畫作,幾乎件件都題有詩句,立意深遠且耐人尋味。他的代表作之一《墨葡萄圖》,引人沉淪其中并遐思千里。在泛黃的宣紙上,濃墨潑灑,暈染出破敗的葉片和粗壯的藤干,葡萄藤遠近交錯,隨風起舞。那一顆顆、一串串成熟的葡萄,用淡墨點染而成,粒粒飽滿,好像剛剛從藤上摘下來似的,有的還帶著露珠。更耐人尋味的還有畫幅上那首自題詩:“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中。”寥寥數語,表現了徐渭一生飄零、寂寞孤苦的境遇,表達了壯志難酬的悵惘與不平。

徐渭曾作《青藤書屋圖》,畫的就是自己的住宅。畫的中心位置,有茅屋草亭數間,屋后有假山一座,形狀奇特,山石前后有疏竹、芭蕉、葡萄架相掩,院中曲欄池水,意境甚為清寂蕭索。此畫奮袂如風,潑墨瀟灑,沒有賣弄技巧,沒有著意安排,只有才情的激蕩和一腔熱血的沸騰。他在畫的左側題詞:“幾間東倒西歪屋,一個南腔北調人”,這正是他懷才不遇,潦倒一生的真實寫照。

離開青藤書屋,從紹興歸來,我感覺,我的心早已化作了一株虬曲纏繞的青藤,留在了那里。我曾做了一個癡癡的夢,夢回四百多年前的一天,二十歲的徐渭清逸俊朗、意氣風發、躊躇滿志,他坐在書屋窗前的書桌旁,揮筆作詩,潑墨作畫。窗前墻邊那一株青藤,隨風搖擺,在花格窗上投下斑駁搖曳的光影。我夢見,我變成了一株青藤。當他在作詩作畫的閑隙,抬頭望向花格窗外,我輕盈婀娜的身影,是否會跌進他寂寞倨傲的眼眸?

一株青藤,傲然盤亙,經風沐雨,與徐渭相守過一段青蔥美好的時光,亦與青藤書屋寂寞相守了百年。一株寂寞青藤,也暗合了徐渭倔強孤傲、才情奇絕、命運多舛的一生。