張永有鐘情于寫詩、醉心于搞攝影等,是一個有情懷的人。其最近出版的《水東灣畔的菅芒花》別出心裁,集詩與攝影佳作于一體,詩具有繪畫之美,而攝影作品流淌著詩意之韻。

聞一多先生曾說過,詩在內(nèi)容與格式都應(yīng)彰顯美之特質(zhì)。張永有的詩恰是對聞一多先生所倡導(dǎo)的 “三美” 理論,即音樂美、繪畫美、建筑美的生動詮釋。在此番論述中,我將暫擱其 “詩美” 之談,而把目光聚焦于 “陌生化” 這一獨特的詩歌創(chuàng)作現(xiàn)象。

張永有的詩歌,有些地方用語、表達不按常規(guī)“出牌”,而是打破慣性思維,打破人們習(xí)以為常的“自動化”習(xí)慣,運用新奇的比喻、移用、通感、擬人等修辭手法,把常見變?yōu)樾庐悾瑢⒆x者從對生活的漠然,或者麻木狀態(tài)中,驚醒過來,振奮起來。從而,產(chǎn)生新奇、驚訝、驚艷等的美感體驗。這種現(xiàn)象叫做“陌生化”。

陌生化是一種文學(xué)理論。1914年,俄國形式主義評論家什克洛夫斯基 ,從克服人的感覺自動化這一角度提出陌生化問題。他在《作為手法的藝術(shù)》等著作中強調(diào),藝術(shù)之所以存在,就是為了使人恢復(fù)對生活的感覺,就是為了使人感受事物,使石頭顯出石頭的質(zhì)感。藝術(shù)的目的是要人感覺到事物,而不是僅僅知道事物。藝術(shù)的技巧就是使對象陌生,使形式變得困難,增加感覺的難度和時間長度,因為感覺過程本身就是審美目的,必須設(shè)法延長。文學(xué)作為藝術(shù)的一種形式,也能夠打破自動化,實現(xiàn)陌生化。

在陌生化的文學(xué)理論中,“自動化”與“陌生化”是相對而言的。不管是日常,還是文學(xué)作品中,有些用語存在習(xí)慣成自然的現(xiàn)象,有的還是約定俗成。這種用語充其量是學(xué)習(xí)、傳承前人的語言,不是原創(chuàng),沒有創(chuàng)新,缺乏新鮮感。這是自動化的語言。動作也是一樣的道理,久而久之,就成為習(xí)慣的機械的自動動作,感受不到獨特性,容易產(chǎn)生審美疲勞。

張永有在詩歌中大量使用陌生化。“當(dāng)命運安排你從此歸隱山林/當(dāng)你拼命地把信念捻成嫩綠/我定會玉樹臨風(fēng)/站在高山之巔,傾情呼喊/我在水東/你在那/”(《喊話臺風(fēng)山竹》)“信念”與“嫩綠”屬于不同范疇,一個是精神,一個是色彩。表面看,二者互不相關(guān),甚至牛馬風(fēng)不相及,但細想其內(nèi)里又存在聯(lián)系。“嫩綠”是充滿希望的顏色,令人振奮,而“信念”同樣叫人奮進。這種用語擯棄日常化的懶惰行為,需調(diào)動多種思維,展開想象的翅膀,才能讀懂其意。這種奇異的用語就是陌生化,它使讀者感覺奇異,產(chǎn)生感官的刺激,產(chǎn)生新奇的閱讀體驗。

《賽里木湖,我在那里打撈秋色》的最后一節(jié):“賽里木湖是你的眼睛/閃燿著無邊的碧藍/有天空覆蓋,有峻嶺支撐/有白雪融入,有紅葉飄落/當(dāng)秋季的月色驚嚇了雁陣/牛羊優(yōu)雅得如此懶慵/我知道,你己經(jīng)擁抱了我/遠道而來,孤舟獨釣/我是疲憊的旅人/在你的眼里,打撈秋色/”這里,月色、雁陣、牛羊、秋色等,都是人們?nèi)粘6嘁姡彩俏膶W(xué)作品中的“常客”。怎么才能寫出新意與眾不同?這是寫作者必須面對的問題。張永有頗得“陌生化”理論的精髓。“月色驚嚇了雁陣”“牛羊優(yōu)雅得如此懶慵”“打撈秋色”這些語言新鮮,鮮活,讓人有眼前一亮的感覺,產(chǎn)生不一樣的審美感受。

還有很多這種用語現(xiàn)象。比如,“你的睫毛下,度著一個孤獨的人。”(《城里的月光》)“眼眸,曾經(jīng)將諾言凝聚”。按常理來說,孤獨的人怎么會度在睫毛下?眼眸怎么凝聚諾言?這不符合正常思維。張永有打破日常感受的慣常化,也打破“自動化”的語言的壁壘,重新喚起對世界的新奇感受。

“如果許下了2018萬噸的承諾,就要爆發(fā)超過2018萬噸的力量去踐行!”(《2018年,新年致辭》)“承諾”不是物,無法計量,但詩人卻把它重量聯(lián)系起來,而且是“2018萬噸”!這種一言九鼎的承諾太重了,重如泰山。所以,要“爆發(fā)超過2018萬噸的力量去踐行”。這種表和內(nèi)造成的對立和沖突,形成了“陌生化”的表象,給讀者產(chǎn)生情感的震動。

張永有的詩歌,除了用語的陌生化,還表現(xiàn)在表達方式上的“陌生化。“無法抵擋你溫柔的扼殺/我沖破重圍,一路向北/”這是《尋找莽原失落的故事一一呼倫貝爾草原游記》開頭一節(jié)。按“日常化”的表達,開頭就交代呼倫貝爾草原太有吸引力了,詩人經(jīng)不起誘惑,一路向北。這樣的表述太普通了,像一杯白開水,千年一面,毫無創(chuàng)新,毫無個性。這種慣性的“自動化”的表述是文藝的敵人。張永有顯然不偷懶,另辟蹊徑,用陌生化的表達方式,給人驚訝。在詩人的眼里,呼倫貝爾草原是溫柔的。這種溫柔給詩人致命的殺傷力。詩人無法抵擋,于是不管不顧沖破重圍,奔向草原。在這里,詩人把“溫柔”與“扼殺”這對矛盾的詞組合在一起,兩種不同的審美感受揉合在一起,給人一種夸張變形的新奇感覺,印象深刻。這就是陌生化的表達方式的效果。

從整體來看,張永有在詩歌創(chuàng)作中對陌生化手法的運用,不僅僅是一種簡單的修辭或表達技巧的展示。在他的諸多詩篇中,通過陌生化手法,詩人構(gòu)建起一個個獨特而神秘的意境空間。如在描寫自然景觀時,那些違背常規(guī)邏輯的意象組合與表達,實則是在打破讀者對自然的固有認知模式,引領(lǐng)讀者以一種全新的、更為深邃的視角去重新審視自然之美,去感受自然中那些被日常忽視的微妙情感與神秘力量。在表達情感方面,陌生化手法也成為他傳達內(nèi)心深處復(fù)雜情感的有力武器。像在處理愛情、孤獨、希望等情感主題時,獨特的用語和表達使得這些情感不再是平鋪直敘的宣泄,而是經(jīng)過了藝術(shù)化的加工與升華,變得更加深沉、濃烈且富有韻味。

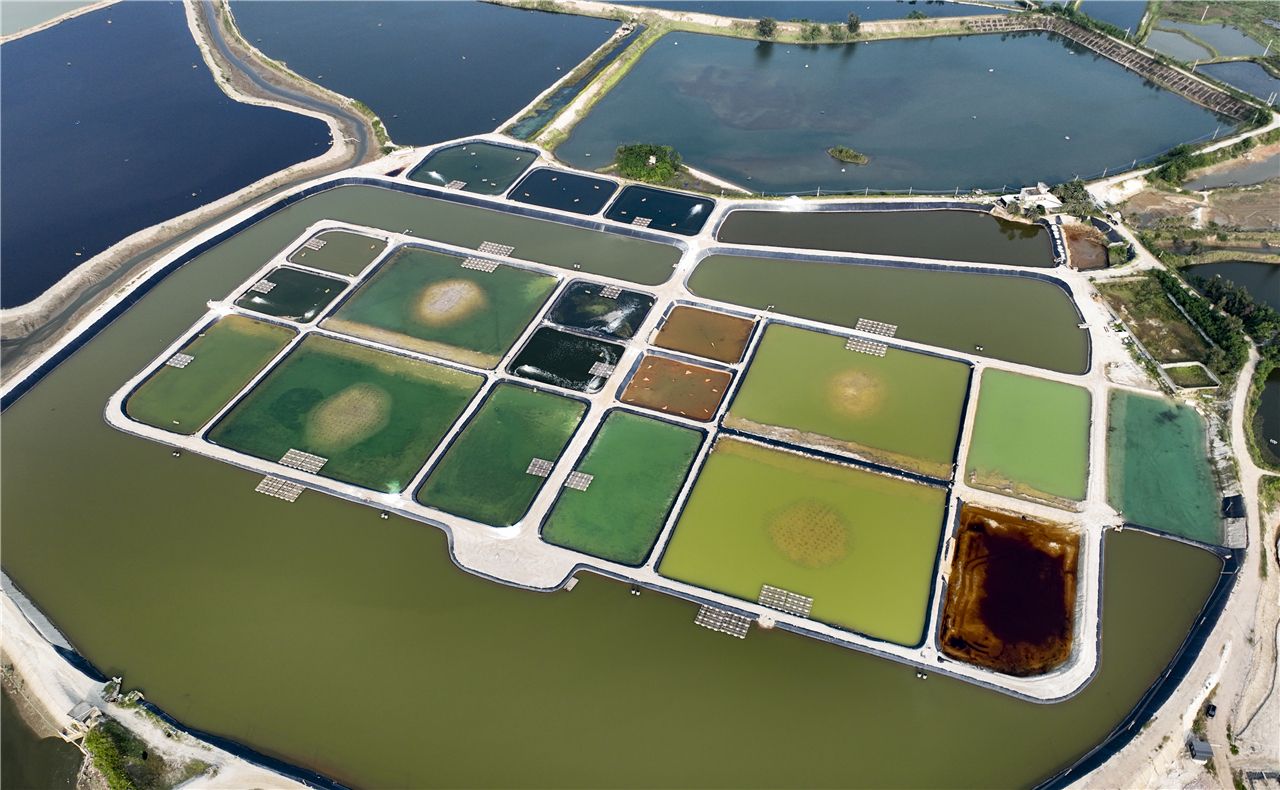

此外,當(dāng)我們再次回顧他的《水東灣畔的菅芒花》這部集詩與攝影于一體的作品時,會發(fā)現(xiàn)他在詩歌中的陌生化手法與攝影作品之間似乎存在著某種微妙的呼應(yīng)與共鳴。他的攝影作品往往善于捕捉那些尋常卻又極易被忽視的瞬間與細節(jié),通過獨特的視角與光影處理,將平凡的事物轉(zhuǎn)化為充滿詩意與神秘感的視覺形象。這與他在詩歌創(chuàng)作中運用陌生化手法將常見的語言元素轉(zhuǎn)化為新奇的藝術(shù)表達有著異曲同工之妙。或許可以說,他的攝影作品為詩歌的陌生化創(chuàng)作提供了豐富的靈感源泉,而詩歌中的陌生化表達又為攝影作品賦予了更為深邃的文化內(nèi)涵與藝術(shù)解讀空間。

在當(dāng)代詩歌語境下,張永有這種創(chuàng)作實踐為詩歌藝術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展注入了蓬勃的活力,吸引廣大讀者與文學(xué)愛好者去深入探尋其中的奧秘與美好。