大通街見證昔日的繁華。

據史料記載,赤坎原是一條小漁村,以后隨著中原地區為躲避戰亂南遷的漢人不斷涌入匯集,至宋朝后成為一個通商埠頭。歷經清朝中期的“開海貿易”后,至清道光年,赤坎已經成為廣東沿海一個較繁華的商埠。

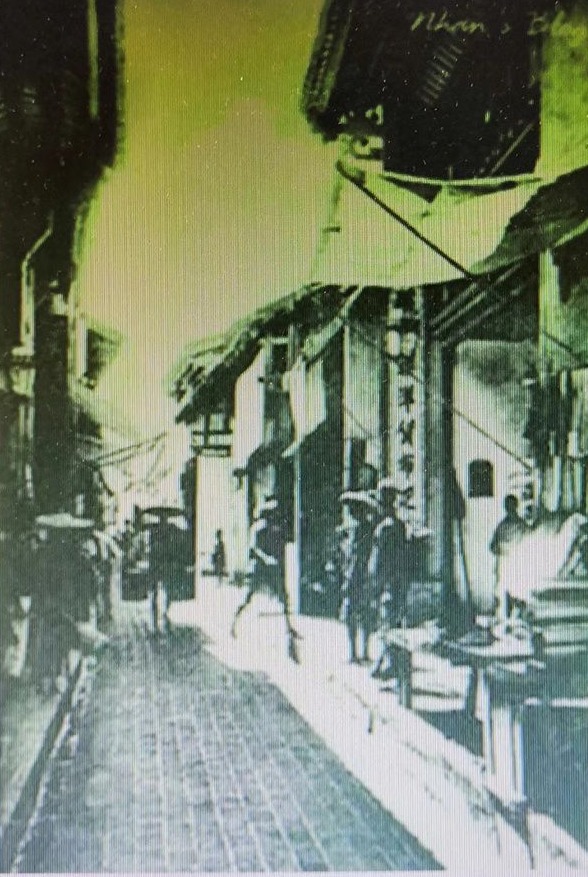

大通街舊貌。(資料圖片)

大通街是赤坎商埠最具代表性的商業老街,在長不到200米,寬僅5米多的老街里,至今仍可看到舊時青石鋪砌的路面,清未民初所建的商鋪建筑和通往海灣的梯級踏跺式的古碼頭遺址。管中窺豹,足見當年大通街商業的旺盛。大通街之所以成為赤坎最早的商業老街,主要是得天獨厚的地理位置,赤坎商埠十個古碼頭遺址有六個位于現大通街范圍,現在的西北起點是最早的“古老渡”。

古色古香的大通街,如今是游客的打卡地。

獨特的優越地理環境,因此眼光獨到的商人就地建鋪,開設商號。貨棧林立,鱗比櫛次,人們取對聯“生意興隆通四海”之意,起名“大通街”。很長一段時期,大通街的商業以批發為主,兼有零售,雜貨檔、百貨布匹店、中成藥鋪、蘇杭莊比比皆是,閩浙、潮瓊、廣府的茶葉、菜種、陶瓷、絲綢、草紙等土產及洋貨;高雷地區的紅糖、花生、芝麻、黃麻、草席、生油等農副產品通過古碼頭上落。商品遠銷廣西、湖南等地。其中,較大的商號有“祥勝隆”、“福隆號”、“保太和”、“僅發行”、“大昌號”等。

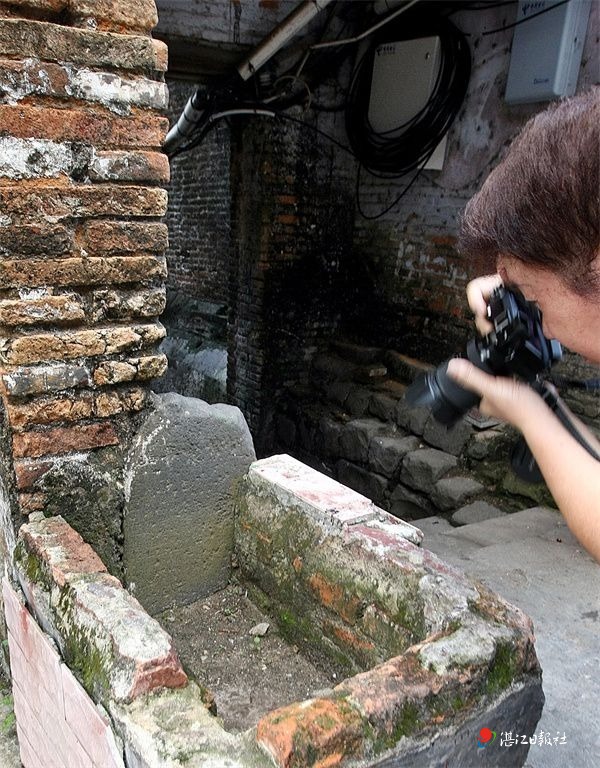

大通街的古渡口石碑記載當年的歷史。

香港淪陷前后,大批難民逃來廣州灣,作為商埠的赤坎人口便從原來4萬多人劇增到10多萬人。這一時期,由于城區擴展,大量資金注入,加速了赤坎商業發展,市政商業重心也轉到填海造地形成的三民路街區和法國大馬路(現中山二路)、木橋街(現新華路)、藥房街(現中華路)、巴士基街(現光復路)一帶。但大通街的商客絡繹不絕,繁華程度不減。當年,曾有到廣州灣非到大通街不可之說。

通往大通街的古渡口。

湛江解放后,隨著上世紀五十年代中期湛江新港等眾多重大建設項目的建成,城市建設重點轉移到霞山,赤坎商貿中心地位有所下降,大通街商業老街的角色也日漸沒落。目前,相關部門已著手對大通街一帶的歷史遺址進行必要的開發性保護,充分挖掘和利用好赤坎古商埠寶貴的歷史文化資源,打造古商埠旅游網紅打卡地,現已凸現出一定的效果。隨著政府對赤坎古商埠遺址的保護力度和規劃進一步完善,相信赤坎古商埠歷史文化資源將會發揮更大的作用,為經濟發展提供應有的助力。有行內人士建言獻策,近期內在修舊如舊的前提下,應加快搶救修繕有保護價值的殘危歷史建筑,還可以選擇一個準確的地標景點先行突破性開局,以帶動赤坎古商埠保護與活化的新局面。