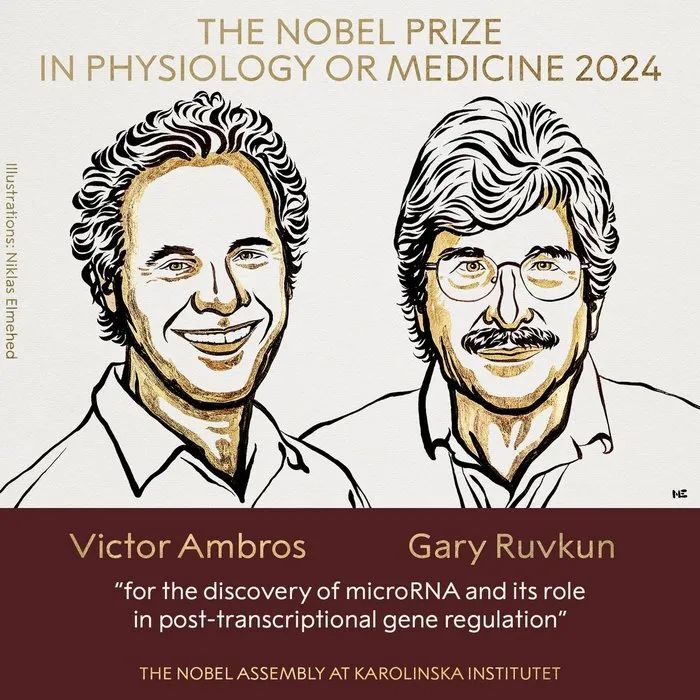

北京時間10月7日下午

2024年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉

科學家維克托·安布羅斯

(Victor Ambros)

加里·魯夫昆

(Gary Ruvkun)

獲獎

以表彰他們發現了

microRNA及其在轉錄后基因調控中的作用

生理學或醫學獎是2024年諾貝爾獎公布的第一個獎項,這一榮譽不僅是對科學家卓越貢獻的認可,更是人類智慧與探索精神的體現。伴隨此獎公布,一年一度的“諾獎周”也正式開啟。

創立獎項已逾120年

展現人類對抗疾病的決心

時間回溯至1895年,瑞典化學家阿爾弗雷德·諾貝爾在其遺囑中設立了五個獎項,旨在獎勵那些“對人類做出最大貢獻”的人士。

其中,生理學或醫學獎作為最早設立的獎項之一,自1901年起每年頒發一次(曾因一戰和二戰等原因有9次沒有頒發),到2024年已累計頒發了115次。

諾貝爾生理學或醫學獎的歷史,是一部生動的科學發展史。它見證了青霉素的發現、DNA雙螺旋結構的揭示、免疫系統機制的研究等一系列里程碑事件,這些發現不僅改變了人們對人體的理解,也為疾病的預防、診斷和治療提供了新思路。

中國科學家屠呦呦在2015年因為“中藥和中西藥結合研究提出了青蒿素和雙氫青蒿素的療法”,獲得這一殊榮,人們從此不再“談瘧色變”。據世衛組織不完全統計,過去多年里,青蒿素作為一線抗瘧藥物,在全世界已挽救數百萬人生命。

跨越國界的科學對話

年齡不是獲獎阻礙

歷史上,多次出現不同國家和地區的科學家共同獲獎的情況,這充分反映了科學研究的國際化趨勢和團隊協作的重要性。

例如,2020年的諾貝爾生理學或醫學獎就頒發給了美國病毒學家哈維·奧爾特、查爾斯·M·賴斯和英國科學家邁克爾·霍頓,以表彰他們在發現丙肝病毒方面的貢獻。

細數諾貝爾生理學或醫學獎頒獎史,迄今最年長的得主是美國生物學家、發現腫瘤誘導病毒的裴頓·勞斯,他于1966年獲獎時已87歲高齡。

歷史上也不乏年輕的面孔出現在獲獎名單上,他們的才華橫溢與銳意進取,為科學界注入了源源不斷的活力。加拿大生物學家弗雷德·班廷在1923年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎時年僅32歲,他與合作者麥克勞德共同發現了胰島素,為糖尿病患者帶來了福音。

2023年

匈牙利-美國科學家考里科·卡塔林和美國醫學家德魯·韋斯曼因在核苷堿基修飾方面的發現,使針對新冠感染的有效信使核糖核酸(mRNA)疫苗的開發成為可能而獲獎。

2022年

瑞典科學家斯萬特·佩博因在已滅絕古人類基因組和人類進化研究方面所作出的貢獻而獲獎。

2021年

美國科學家大衛·朱利葉斯和阿登·帕塔普蒂安因在感受溫度和觸覺方面的發現獲獎。

2020年

美國科學家哈維·阿爾特、查爾斯·賴斯以及英國科學家邁克爾·霍頓,因在發現丙型肝炎病毒方面所做出的貢獻獲獎。

2019年

美國科學家威廉·凱林、格雷格·塞門扎,以及英國科學家彼得·拉特克利夫獲獎,以表彰他們在“發現細胞如何感知和適應氧氣供應”方面所做出的貢獻。

2018年

美國免疫學家詹姆斯·艾利森和日本免疫學家本庶佑,因發現抑制負免疫調節的癌癥療法,榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。

2017年

美國科學家杰弗里·霍爾、邁克爾·羅斯巴什和邁克爾·揚因解釋了許多動植物和人類是如何讓生物節律適應隨地球自轉而來的晝夜變換的,獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

2016年

日本分子細胞生物學家大隅良典因發現細胞自噬的機制,榮獲2016年諾貝爾生理學或醫學獎。

2015年

中國科學家屠呦呦因為“中藥和中西藥結合研究提出了青蒿素和雙氫青蒿素的療法”,獲得諾貝爾生理或醫學獎;同時,愛爾蘭科學家威廉·坎貝爾和日本科學家大村智因“發現對一種由蛔蟲寄生病引發的感染采取了新的療法”同獲該獎。

2014年

英國科學家約翰·奧基夫以及挪威兩位科學家愛德華·莫索爾和梅·布萊特·莫索爾,因“發現構成大腦定位系統的細胞”,獲得諾貝爾生理學或醫學獎。