2024年,是中國“三線建設”開始的60周年。60年前,成千上萬名建設者奔赴西部地區,一批又一批現代化工業基地應運而生,大大推進了西部地區的各項建設,為西部大開發奠定了堅實基礎。記者日前采訪了參與過三線建設的湛江籍老專家黃奇文和家人,跟隨那些塵封的故事和照片,重溫三線建設的崢嶸歲月。

“三線建設”這個詞在20世紀80年代以前,鮮見于報端,即使當時的人們說起,也十分神秘。今天的年輕人,更是少有所聞。

根據黃奇文和夫人郝淑芬回憶,1954年10月,位列“一五計劃”156個重點工程之一的工廠在吉林市哈達灣誕生(代號201廠),也就是后來有著“中國炭素工業搖籃”之稱的吉林炭素總廠的前身。1965年,在第一批搬遷西北地區的工業企業建設項目中,201廠的特殊石墨制品全部設備和人員遷到甘肅,建設西北炭素制品廠,解決軍工、原子能、煉鋼、煉鋁等工業用的高純石墨制品。

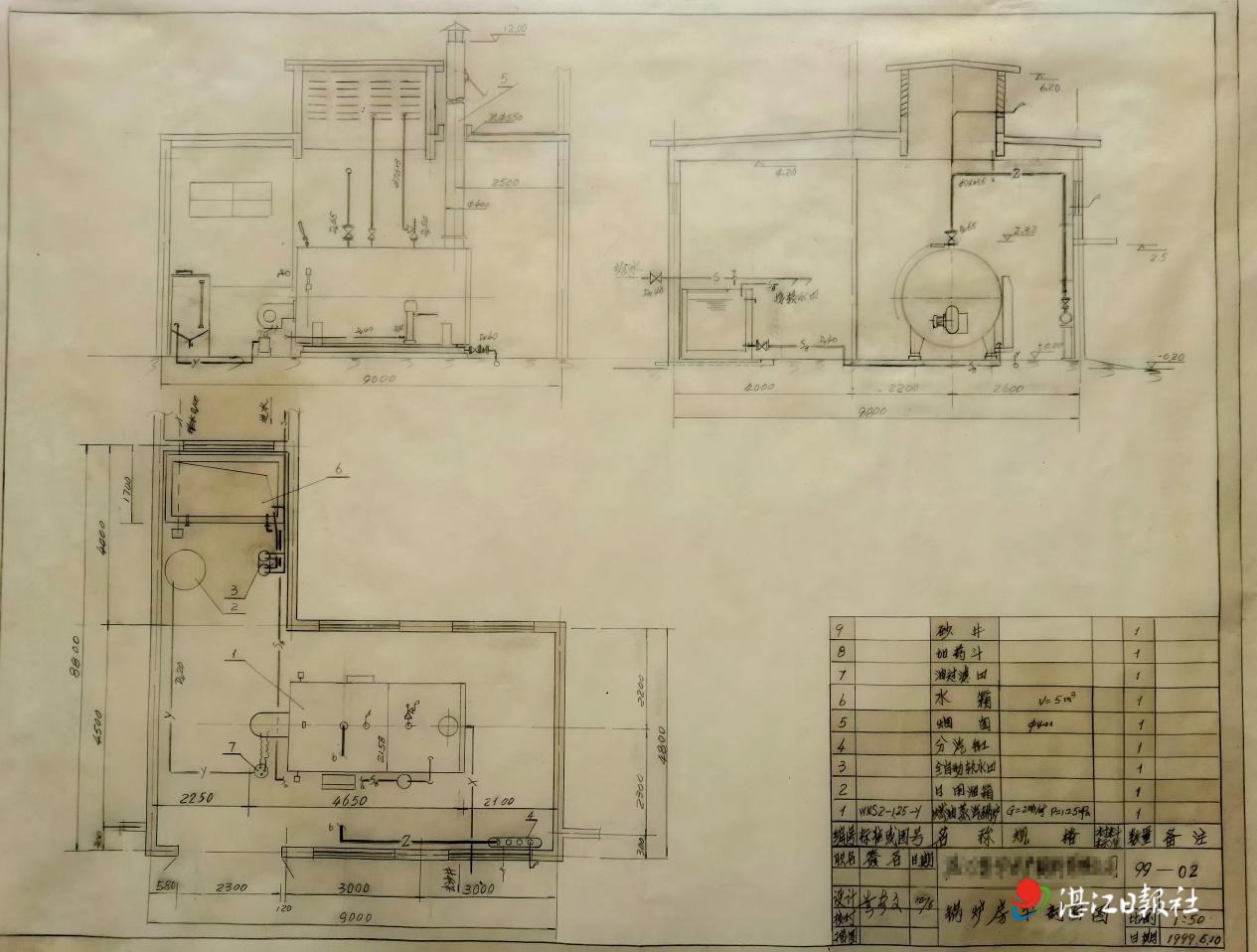

黃奇文在湛江工作期間的設計圖。

黃奇文在湛江工作期間的設計圖。

黃奇文是湛江市坡頭區官渡鎮馬勞地村人,家中祖輩務農,但黃奇文天資聰慧,在學校成績一直很好。他回憶當年考上吳川一中時,還是家中親戚、左鄰右里籌錢,幫助他完成了中學學業。他也不負眾望,成功考上了華中工學院(現華中科技大學)。他在大學所學的是在當時被稱為“萬金油”的熱工專業,專業要學的知識很多,其它專業四年就畢業了,讀熱工專業則要五年。1965年,黃奇文大學畢業后先是在201廠實習,后來就留在了201廠基建設計科。1967年,201廠根據實際需要,在甘肅蘭州成立了分廠,代號為205廠。

在工作中相識相知,來自廣東湛江的黃奇文和河北唐山的郝淑芬喜結連理,成為相濡以沫的夫妻。婚后,他們的大女兒、二女兒和兒子先后在大西北呱呱墜地。

伉儷二人在工作崗位上繼續貢獻青春和熱血。在黃奇文調回湛江工作之前,曾任原冶金工業部直屬蘭州205廠設計科負責人,是當時甘肅省冶金工業專家。

上世紀八十年代末,黃奇文和夫人回到湛江工作直至九十年代末退休,他們為湛江的經濟建設貢獻了力量。

黃奇文的子女對父母當年參與三線建設的經歷也感觸頗深。目前國家正在進行的西部大開發和中部崛起某種意義上接替了三線建設,三線建設雖然作為一個特殊時代的特殊標本,已經逐漸走入歷史;但是三線建設帶來的人口結構變化及其他社會影響并未結束。他們希望家里小輩和后人們都能記得老一輩的努力和信仰,在新時代三線精神的鼓舞下,持續繼承和發揚三線精神,不忘初心、砥礪前行,以不負韶華的豪情和壯志,忘我工作,奉獻社會!